디지털 시대, 평생학습은 공공의 약속인가 개인의 의무인가

2025년 3월 31일 / 연구자의 시선

글 이상협 연구위원 (인제대 자유전공학부)

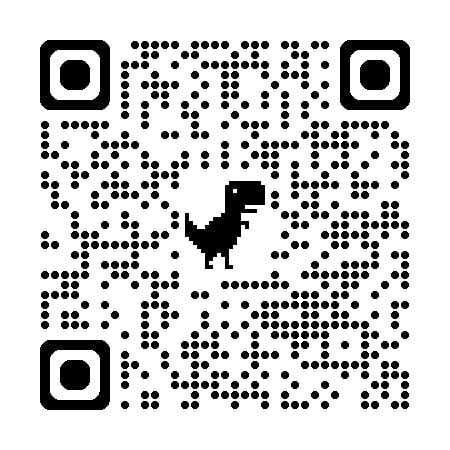

2013년, 베이징 유네스코 학습도시 선언문에 대한 워드 클라우드 분석 이미지

2013년, 베이징 유네스코 학습도시 선언문에 대한 워드 클라우드 분석 이미지

학교를 졸업했지만 여전히 배움의 기회를 찾는 사람들이 많다. 진로 전환이나 이직, 혹은 자기 개발이나 의미 있는 노후를 준비하기 위해, 사람들은 다양한 이유로 학습을 필요로 한다. 배움의 목적은 저마다 다르지만, 그에 대한 사회적 인식은 빠르게 변하고 있다. 디지털 전환이 일상 전반에 확산되면서 학습은 더 이상 학교 교육에 국한된 개념이 아니다. 기술 변화에 적응하고, 불안정한 노동시장에 대응하기 위해 끊임없이 배워야 하는 시대가 도래한 것이다. 평생학습은 이제 선택이 아니라, 생존을 위한 필수 전략으로 자리잡고 있다. 그렇다면 이 시점에서 우리는 묻게 된다. 과연 학습의 책임은 누구에게 있는가?

국제기구 유네스코는 오랫동안 평생학습을 인류 공동의 권리이자 사회적 책무로 제시해 왔다. 학습은 개인의 자기계발을 넘어, 사회 구성원 모두가 인간다운 삶을 영위하기 위한 기본적 권리로 인식되어 왔다. 그러나 2013년 이후 발표된 유네스코의 학습도시 선언문들을 분석해 보면, 이 담론은 점차 다른 방향으로 이동하고 있음을 확인할 수 있다.

선언문 속에서 학습은 더 이상 공동체의 책임으로 제시되지 않는다. 그 대신 개인의 역량 강화, 노동시장 적응, 경제적 생산성이라는 키워드가 중심 자리를 차지한다. 위 이미지로 제시된 워드 클라우드는 첫 번째 선언인 베이징 선언문(2013)을 바탕으로 한 단어 빈도 분석 결과이다. 자주 등장하는 단어일수록 크고 굵게 표현되며, 선언문 담론의 중심 키워드를 시각화한다.

유네스코는 왜 평생학습을 말해왔나?

유네스코는 교육을 인간의 기본권으로 보장하고, 이를 통해 보다 평등하고 포용적인 사회를 실현하는 것을 핵심 과제로 삼아왔다. 이러한 인식은 1990년 태국에서 열린 ‘세계 교육을 위한 회의(World Conference on Education for All)’ 이후 본격화되었으며, 이후 ‘모두를 위한 교육(Education for All, EFA)’이라는 글로벌 목표로 구체화되었다. 당시 교육은 단지 학교 교육을 넘어서, 전 생애를 아우르는 학습의 권리로 인식되었고, 평생학습은 이를 실현하기 위한 제도적 틀로 강조되었다.

하지만 이러한 교육권 중심 담론은 1990년대 후반부터 2010년대 중반까지 점차 변화하기 시작했다. 정용시(2023)의 박사학위 논문은 유네스코의 교육권 담론이 시간이 지남에 따라 신자유주의적 개인주의와 경제적 효율성의 논리에 점차 편입되었다고 지적한다. 그는 이를 ‘학습화(learnification)’라는 개념으로 설명하며, 교육이 공동체의 책무이자 사회권이라는 본래의 의미를 상실하고, 개인의 노동시장 적응 능력을 강화하는 도구로 변모해 갔다고 비판한다. 그의 분석에 따르면 1990~2015년 동안 교육권은 점차 ‘개인의 자기계발을 위한 수단’으로 재구성되었고, ‘지식의 상품화’가 국제 교육 담론을 지배하게 되었다.

이러한 경향은 2015년 이후 지속되고 있는 유엔 지속가능발전목표(SDGs) 담론에서도 확인된다. SDG4는 ‘모두를 위한 포용적이고 공평한 양질의 교육 보장과 평생학습 기회의 증진’을 목표로 제시하지만, 실제 실행 과정에서는 경제 성장과 고용 가능성을 중심으로 해석되는 경우가 많다. 평생학습은 인간의 존엄성과 자아 실현의 수단이라기보다는, 변화하는 노동시장에 유연하게 대응할 수 있는 인적 자원 개발의 전략으로 간주된다. 결국 유네스코의 교육 담론은 인간 중심에서 점차 경제 중심으로 이행하고 있으며, 평생학습 역시 그 흐름에서 예외가 아니다.

학습은 점점 개인의 책임이 된다

2013년 베이징에서 채택된 ‘학습도시 구축에 대한 베이징 선언(Beijing Declaration on Building Learning Cities)’은 평생학습을 통한 지속가능한 도시 발전과 사회 통합을 촉진하기 위한 국제적 협력의 출발점이다. 이 선언문은 도시들이 학습 기회를 확대하고, 시민들의 역량을 강화하며, 경제적 발전과 사회적 포용을 달성하는 것을 주요 목표로 설정하였다.

이후 발표된 유네스코의 총 5개의 글로벌 학습도시 선언문(멕시코시티, 메데진, 코크, 인천 연수)은 평생학습의 구체적 실행 전략을 제시하면서도, 동시에 담론의 방향이 점차 개인 책임 중심으로 기울어지고 있음을 보여준다. 이 선언문들을 텍스트 마이닝 기법으로 분석해 보았다. 그 결과 학습의 사회적 공공성보다는 개인의 역량, 디지털 기술, 고용 가능성 등을 중심으로 하는 새로운 담론이 형성되고 있음이 확인되었다. 분석에는 대표적인 텍스트 마이닝 기법인 TF-IDF(term frequency–inverse document frequency)와 N-gram 분석, LDA 토픽모델링 분석이 사용되었다. TF-IDF는 문서 내 특정 단어의 중요도를 계산하는 방식이며, N-gram은 연속된 단어나 어절들의 빈도와 연결 구조를 분석하는 기법이다. LDA 토픽모델링 분석은 방대한 텍스트 속에서 단어의 동시출현 패턴을 바탕으로 숨겨진 주제(토픽)을 추출해내는 기법이다.

아래 TF-IDF 분석 결과를 보면, ’employability’, ‘innovation’, ‘digital’, ‘skills’, ‘resilience’, ‘self-directed’ 등의 단어가 빈번히 출현하였다. 이 키워드들은 개인의 경제적 자기관리 능력, 기술 적응력, 자기주도적 학습 능력을 중심으로 구성되어있으며, 사회 또는 국가의 교육 책임보다는 학습자의 책임성과 유연성을 강조하는 경향을 보인다. 또한 ‘cities’라는 단어의 반복 출현은 국가 단위의 정책보다 도시와 지역 수준의 학습 거버넌스를 중시하는 담론의 방향을 시사한다. 과거 유니세프의 중심이 되었던 ‘rights’, ‘equity’, ‘community’ 등 공공성과 권리에 대한 언어는 상대적으로 낮은 빈도로 나타난다.

5개 학습도시 선언문에 나타난 TF-IDF 분석 이미지

5개 학습도시 선언문에 나타난 TF-IDF 분석 이미지

N-gram 분석은 학습의 문장 단위 구조에서 나타나는 의미망을 보여준다. N-gram 분석 결과에서도 이와 같은 흐름이 뚜렷하게 나타나고 있다. 예를 들어 ‘inclusive learning environments’, ‘digital skills for work’, ‘self-directed learning’, ‘urban innovation’과 같은 연쇄어(phrase)는 선언문 전반에 걸쳐 반복적으로 등장한다. 이는 평생학습이 공동체 기반의 권리라는 기존의 인식보다는 변화하는 도시 환경과 노동시장에 적응하기 위한 개인적 전략으로 인식되고 있음을 보여준다.

이러한 키워드 중심성은 학습을 둘러싼 주체 변화와도 밀접하게 관련된다. 선언문에서는 ‘government’나 ‘public sector’보다 ‘citizen’, ‘learner’, ‘individual’, ‘urban actor’ 등의 표현이 중심 주체로 등장한다. 이러한 변화는 학습의 책임이 공공에서 개인으로 이동하고 있음을 언어적 차원에서 확인시켜준다.

특히 아래에 제시된 <N-gram 네트워크 이미지>는 유네스코 선언문에서 반복적으로 등장한 핵심 단어들 간의 관계를 화살표와 노드 연결로 시각화한 결과물이다. 학습, 도시, 기술, 포용성, 회복력 등의 개념이 중심에 위치하고 있으며, 이들 간의 연결 방향과 강도를 통해 유네스코의 평생학습 담론이 도시 중심, 개인 중심, 디지털 기술 중심으로 구성되고 있음을 직관적으로 보여준다. 이 이미지는 학습 주체가 국가에서 시민과 개인으로 이동하고 있음을 시각적으로 증명하는 중요한 단서로 작용한다. 더욱이 learning이나 sustainable 등의 단어들이 development를 거쳐 economic growth 와 social cohesion 으로 최종적으로 연결되는 의미의 네트워크에 주목하지 않을 수 없다.

5개 학습도시 선언문에 나타난 N-gram 네트워크 이미지의 일부

5개 학습도시 선언문에 나타난 N-gram 네트워크 이미지의 일부

학습은 점점 더 ‘상품’이 된다

유네스코의 학습도시 선언문에 담긴 언어적 흐름은 단순한 수사적 표현을 넘어, 담론의 구조와 방향성을 보여주는 핵심 단서가 된다. LDA 토픽 모델링 분석 결과는 선언문 전체의 주제 구조를 정량적으로 보여준다(아래 토픽 분석표를 보라). 분석을 통해 설정된 토픽 수는 8개이며, 각 토픽은 해당 단어들이 문서에 함께 등장하는 확률적 패턴을 통해 구성되었다. 분석 결과, 평생학습에 대한 유네스코의 언어는 단순히 교육을 촉구하는 데 그치지 않고, 보다 구조적인 주제 편향을 드러낸다.

예컨대, 토픽 1과 5에서는 economic, development, sector, implement, government 등 경제 성장과 정책 집행을 연상케 하는 단어들이 중심을 이루고 있다. 이는 평생학습이 경제적 효율성 확보의 수단으로 점점 재구성되고 있음을 시사한다. 또한 토픽 6과 8에서는 individual, inclusive, commit, citizen, society, world 등 개인성과 시민성을 강조하는 키워드가 눈에 띈다. 이러한 단어들은 학습의 주체가 공동체나 국가가 아니라 점차 ‘개인’으로 전환되고 있음을 보여준다.

반면, 교육권이나 공공적 책무성을 직접적으로 지시하는 단어는 중심 토픽에서 잘 드러나지 않는다. support, ensure, public, policy 등 일부 단어들이 등장하지만, 이는 보조적 맥락에서 활용될 뿐 학습을 사회적 권리로 재정의하는 핵심 언어로 자리 잡지는 못한다. 즉, 학습은 점점 사회적 약속에서 ‘개인의 책임’, 혹은 ‘상품화된 학습’으로 이동하고 있으며, 유네스코의 선언문조차 그러한 담론 전환에 동조하고 있음을 토픽모델링 결과는 말해주고 있다. 다시말해 시민(citizen), 개인(individual), 학습자(learner) 등의 주체가 지속적으로 강조되면서, 평생학습의 주도권이 사회나 국가에서 개별 주체로 이양되고 있음이 드러난다.

이처럼 분석 결과 전반에 걸쳐 ‘책임’과 ‘권리’라는 개념의 불균형이 뚜렷하게 나타난다. 학습은 보편적 권리로서 강조되기보다는, 경제적 가치 창출과 고용 가능성 향상을 위한 책임 있는 자기관리 행위로 재정의되고 있다. 이는 평생학습이 점점 더 ‘상품’으로 기능하고 있다는 점을 보여주는 언어적 증거다.

5개 학습도시 선언문에 나타난 LDA 토픽모델링을 통한 주요 8개 토픽

5개 학습도시 선언문에 나타난 LDA 토픽모델링을 통한 주요 8개 토픽

한국 사회에서 나타나는 현상: 디지털 학습과 고용의 개인화, 무엇을 물어야 하는가

이러한 담론의 변화는 한국 사회에서도 예외가 아니다. 정부는 디지털 인프라를 확대하고 원격 학습 플랫폼을 보급하면서 평생학습 기회를 넓혀왔다. 예컨대 K-무크(K-MOOC)와 같은 온라인 공개강좌나 직업훈련 프로그램을 통해 누구나 학습할 수 있는 환경을 만들려고 노력해왔다. 그러나 현실에서 드러나는 학습 참여 격차는 여전히 크다. 저소득층이나 고령층, 농어촌 지역 주민들은 디지털 기기 활용 능력이나 인터넷 접근성의 한계로 인해 새로운 학습 기회에서 소외되고 있다(통계청 통계개발원 2023). 이러한 디지털 격차는 단순히 정보 접근의 문제를 넘어 노동시장 진입과 경력 발전에서의 불평등으로 연결되고 있다.

특히 직업교육 현장을 보면 학습의 개인화 경향이 뚜렷하다. 정부는 직업계고 학생들에게 현장 실습과 직무 훈련 기회를 제공하고, 재직자를 위한 역량 개발 교육과 지역 기반의 고등직업교육거점지구(HiVE) 사업 등을 추진하며 학습과 고용을 연계하려 노력하고 있다. 이런 정책들은 지역 사회에서 학습 기회를 늘리고 일자리와 연결하려는 취지지만, 한편으로 교육과 생계에 대한 책임을 개인에게 돌리는 측면도 있다. 예를 들어 직업계고 학생들은 양질의 일자리를 얻기 위해 학교 수업 외에도 여러 자격증 취득과 자기개발에 나서야 한다. 직장인들 역시 뒤처지지 않으려고 퇴근 후 시간과 비용을 들여 추가 교육을 받는 현실이다. 기업이나 공공 기관의 체계적인 직원 교육 지원이 미흡한 상황에서 개인이 평생학습의 부담을 거의 모두 떠안고 있다(고용노동부 2023, 류지은 외 2022). 즉, 학습과 고용의 책임은 점차 개인에게 전가되고 있으며, 그로 인해 사회적 불평등은 더욱 심화되고 있다.

평생학습은 분명히 필요하다. 그러나 그것이 누구의 책임이며, 어떤 권리로 보장되어야 하는가에 대한 질문은 여전히 남아 있다. 학습은 단지 ‘노동에의 준비’인가, 아니면 ‘시민으로서의 존엄’을 위한 기반인가? 유네스코 선언문은 이러한 질문에 대해 점점 더 모호한 입장을 취하고 있으며, 개인 책임의 논리가 권리 담론을 대체하고 있다.

학습의 사회적 윤리와 제도는 디지털 전환 시대에 걸맞게 재구성되어야 한다. 보편적 접근성, 공적 재정 지원, 지역 기반의 학습 생태계 구축, 그리고 학습의 권리 보장을 위한 제도화가 필수적이다. 그래야만 학습이 다시 사회적 연대의 기초로 작동할 수 있다.

유네스코 선언문은 글로벌 담론의 거울이다. 그 언어 변화 속에는 디지털 시대의 정치경제 구조와 가치관이 담겨 있으며, 이러한 흐름은 각국의 교육 정책에도 영향을 미친다. 한국의 평생학습 담론 역시 국가의 책무로 여겨지던 학습이 점차 개인의 책임으로 전환되는 추세다. 그러나 학습의 책임을 온전히 개인에게 넘기는 사회에서 모두가 함께 성장하는 연대와 공존이 가능할까? 학습의 공공성을 회복하지 못한다면 평생학습은 사회 격차를 줄이기는커녕 오히려 벌려 놓을 위험이 크다.

평생학습의 미래는 곧 사회의 미래다. 평생학습이 개인의 부담이 아니라 공공의 약속이 되려면, 이제 우리는 담론을 새로 쓰고 제도를 다시 설계해야 한다. 학습의 공공성을 되찾는 일은 단순한 교육 정책의 변화가 아니라, 우리가 지향하는 사회에 대한 약속의 문제다. 모두가 평생에 걸쳐 배우고 발전할 수 있도록 사회적 약속을 새롭게 할 때 비로소 디지털 시대에 걸맞은 진정한 학습 사회를 열 수 있을 것이다.

참고문헌

————

고용노동부 (2023). 2022년 기업직업훈련 실태조사. 세종: 고용노동부

류지은·김성남·안재영·강서울 (2022). 직업계고 졸업자의 경력경로 유형과 특성. 한국직업능력연구원.

정용시 (2023). “Critical Analysis and Dignitarian Recontextualization of UNESCO’s Discourse on the Right to Education : Focusing on Adult Education During the EFA Period (1990 – 2015)”. 서울대학교 대학원 박사논문.

통계청 통계개발원 (2023). 한국의 SDG 이행보고서 2023. 대전: 통계청 통계개발원.

demlabor1848@gmail.com 저작권자 © 민주주의와노동연구소: 무단 전재 및 재배포 금지